2021年6月19日土曜日は事前学習回:完全オンライン・ライブ形式ということで以下のようなスケジュールで進行しました。

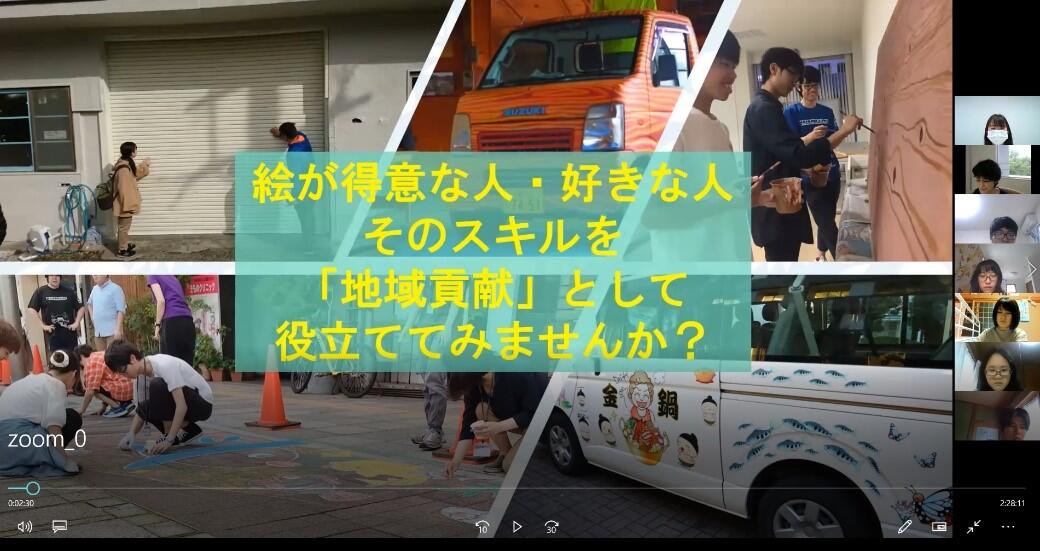

10:00-10:20 授業のオリエンテーション(三重創生ファンタジスタクラブ活動紹介10分含)

10:20-11:00 エイジング・インプレイスと地域包括ケアシステム:住まいとケアの分離 志垣(三重大学)

11:00-11:05 休憩

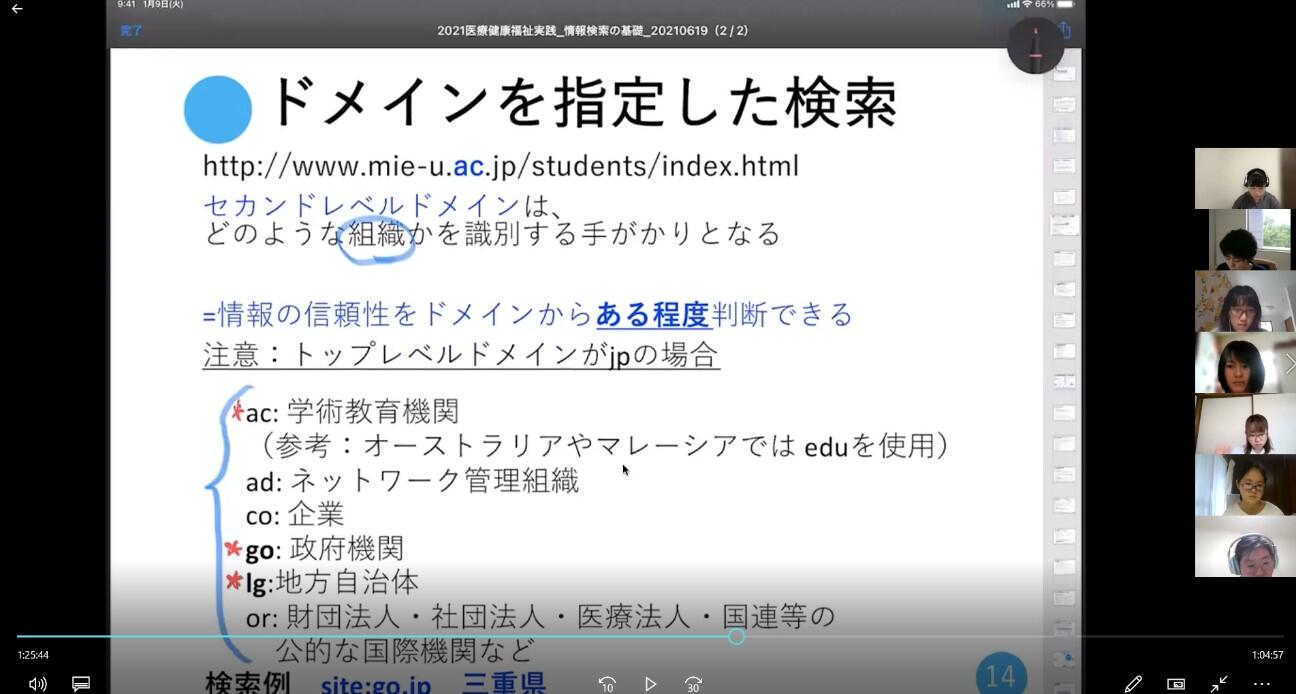

11:05-12:00 地域資料・統計、文献検索&演習 和気(三重大学)

12:00-13:00 昼食

13:00-14:00 志摩地域の現状:住まいの観点から 志垣(三重大学)

離島の生活支援他 天白氏(志摩市社会福祉協議会)

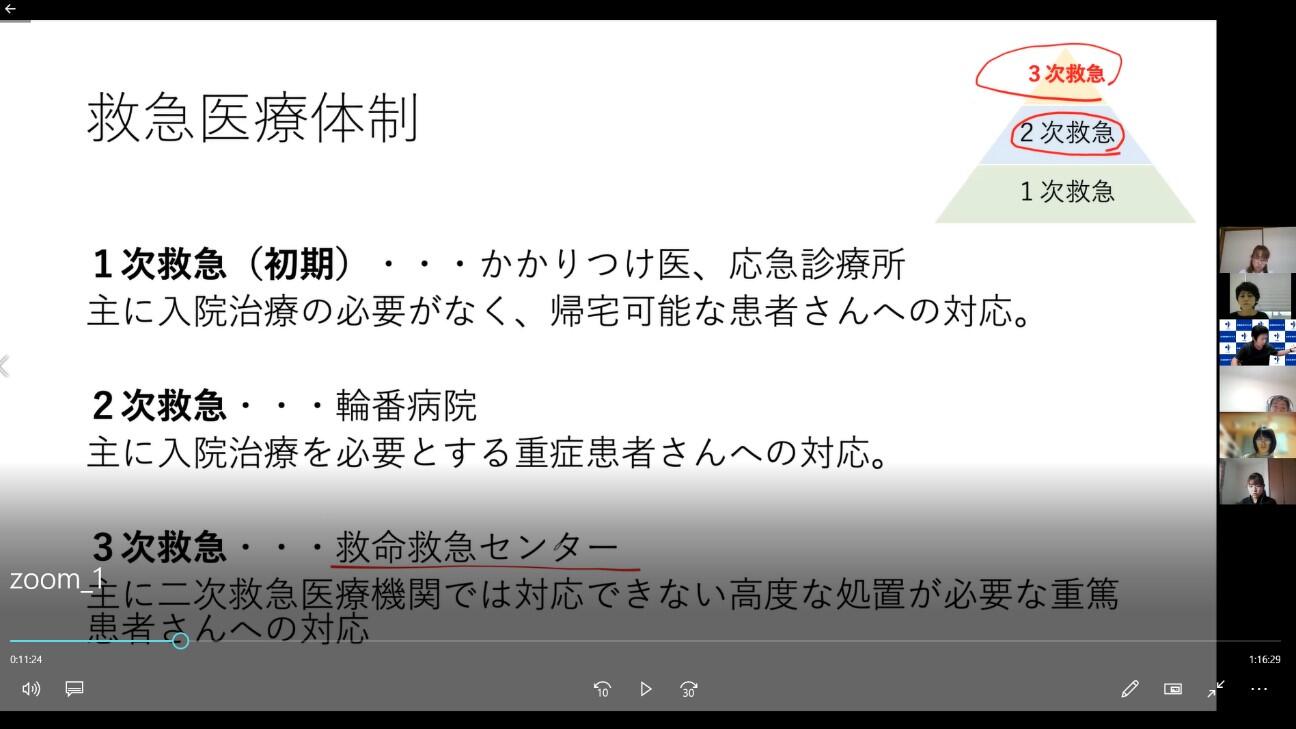

14:00-15:30 医療・健康・福祉について 河尻先生(鈴鹿医療科学大学)

15:30-15:40 休憩

15:40-17:00 個人ワーク

---

三重創生ファンタジスタクラブの活動紹介からスタートしました。(あとから参加した学生に聞くと、学生の活動紹介≒ゆるくはじまったことで安心したようです。イントロは大切ですね。(写真1)

|

午前中に和気先生から情報検索方法を教えてもらったおかげで、午後の個人ワークはスムーズに進めることができたようです。(写真2)

|

また、間崎島での買い物支援事業を紹介される天白さんのお話は、みなさん初めてのことばかりで驚きながら、島民の生活を聞き入っていました。

人口減少社会の離島・へき地の住民一人ひとりが役割を担って、自立しながら生活継続することの難しさと可能性を教えてもらったように思います。

鈴鹿医療科学大学の河尻先生より、三重県、日本、世界のそれぞれの視点から医療の現状についてお話していただきました。(写真3)

|

河尻先生から一言です。

日本における医療・福祉に関する法制度や現状について話をさせていただきました。限られた時間の中であれも、これもと話をしてしまったため、少し不消化になったかもしれません。人口減少社会の中で日本の社会保障制度を維持するためにはどうすれば良いか。ぜひ考えてみてください。

学生からの感想です。

①特に間崎島の事業は興味深かったです。このまま若い新規島民が入ってくることがなければ破綻することが目に見えているような事業でも元気な島民らの積極的参与により成り立つことが分かり、今後さらに働くのに十分な体力を持つ方が減ってきた時に備えるにはどうすればよいのだろうかと頭を巡らすのが楽しいです。

②以前私が高校生の時に参加した講座で、三重県の空き家問題や資源活用について考えたことがあったので今回の内容とリンクするところもあり、より理解することが出来た気がしました。今回のお話から三重県の問題はいまだ改善されていないと知れたため、空き家問題・資源活用は深刻な問題なのだと認知することができました。

次回は8月21日土曜日10時30分~です。